|

|

文 | 明清家具研习社

给皇上剃头时,

用右手持刀挨着皇上的头皮,

不能用左手按皇上的任何部位;

只能顺刮,不能逆剃;

须屏住呼吸,不能向皇上头上喷秽气。

这种单膀工作,

左臂自然下垂的工作姿态,

是只有在朝廷的清规戒律下,

才能练就的特别手艺。

在中国漫长的历史过程中,汉族人受“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之至也”(《孝经》)思想的影响,小孩生下来,头发任其自然生长。到了该上学读书的年龄,把头发因势理顺,挽结成髻,叫做“束发受书”。除非出家当和尚,削发为僧,头发是不能剃的。

明代以前,我国汉族人民都是留全发,不剪也不剃。头发长了,容易污秽、散乱,只是洗洗梳梳,头顶上挽个髻子。

大禹治水,“三过家门而不入”,不得空闲去梳洗头发,急风暴雨替他梳洗,留下“沭其雨,浴疾风”(《庄子》)的美谈。周公姬旦因政务繁忙,在他洗头的时候,还不断有人来拜见。他不得不一而再再而三地握起头发去接见来人,传下了“一沐三握发”的佳话。但是,这也说明留全发很不方便,梳洗起来是很费时间的。

清初的剃发与清未的剪发

自1644年清朝取代明朝后,满族统治者强令汉族遵循其俗,一律剃发留辫。顺治二年(1645年)颁布“剃发令”,限男子剃去前半部头发,后半部编成垂辫。

实行“留头不留发,留发不留头”的政策,并派剃头兵在街头执行,还置一根仿庙宇前之方斗旗杆,上悬写有剃发令的布帛,不从者当场斩首,将首级系于旗杆上示众。

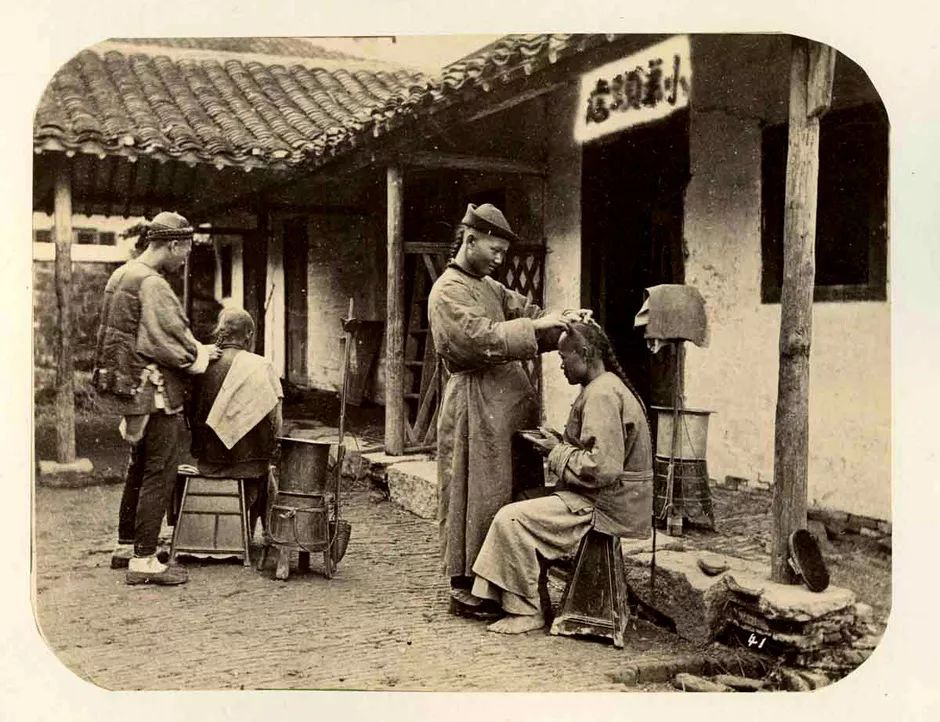

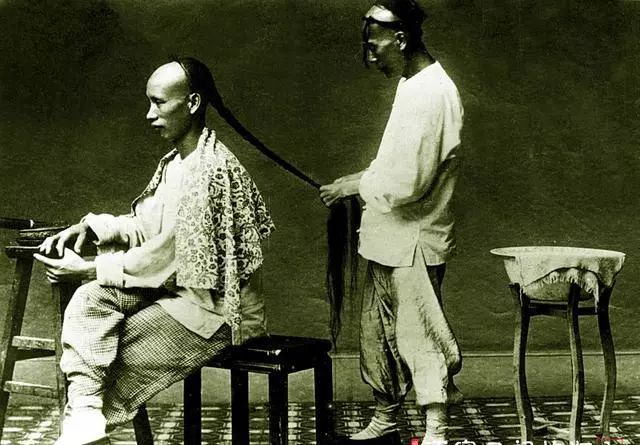

▲1860年男子在剃头时的情形

满洲人入关以后,就以剃头不剃头,作为归顺不归顺的界限。如果剃了头,就表明你投降了,当作顺民来看待;如果不剃头,表示不投降,当作暴民来看待,那就格杀勿论。

这个命令是十分严厉的,清兵在一些地区,遇到未剃头的人,要么当场剃头,要么斩首示众,这就更激起汉人的反对。历史上有名的“扬州十日、嘉定三屠”就记载了清朝统治者对敢于反抗剃头的汉人的血腥大屠杀。

清廷为了推行剃头政令,组织了专业剃发人员,发给剃头担子,到城乡各地为人剃发,不服从者即斩。

什么叫剃发留辫?

满族的祖先女真诸族,自古以来,都是把脑袋周围的头发剃掉,前面剃得露出脑心,后面稍加剃修,然后把大脑覆盖处的头发编成辫子。

视头发的长短分为独绺、三绺、五绺、七绺四种。每绺头发中还要加黑色或彩色丝线、丝辫,以增光彩。有的发梢还加珠玉线坠,以示富贵和身份,这样的发式随着清王朝的强盛延续了二百多年。

到了晚清,在革新改良、引进西方文化的同时再次受到冲击。鸦片战争之后,海禁大开,中西交流日益频繁。外国人把脑袋后面拖着长辫子的中国人叫做长猪尾巴的人,辫子成了落后的标志,留辫子被作为嘲笑鄙弃的对象。

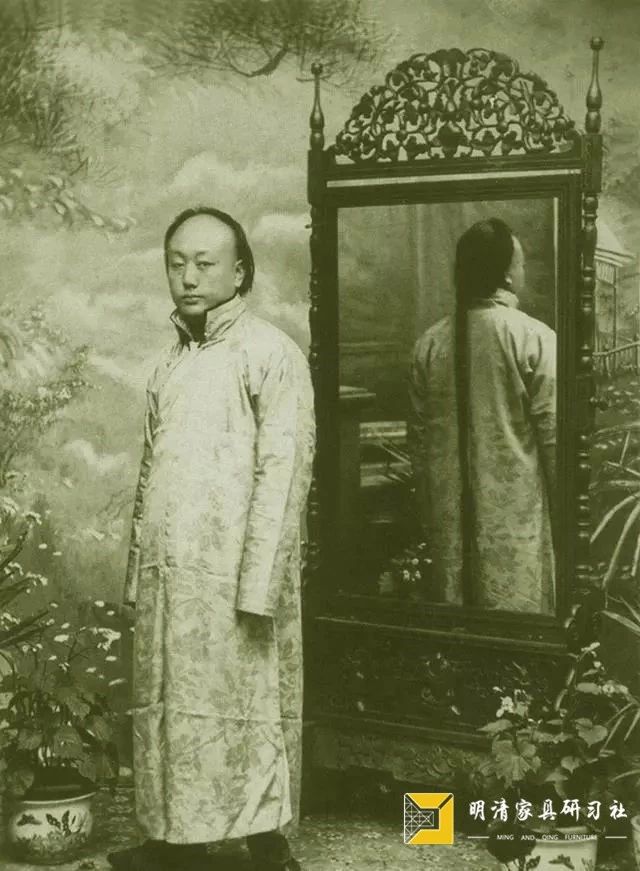

▲图为剪辫留念的民国男子

在这种风潮中,首当其冲的是驻外使节和留学生,他们有的干脆把辫子剪下扔掉。有的剪下藏起来,制成假发,回到国内依旧带上,以表示对清朝皇帝的忠贞,就像《阿Q正传》中的假洋鬼子那类人物。

辛亥革命风起云涌,革命党人纷纷剪掉发辫,以示革新。

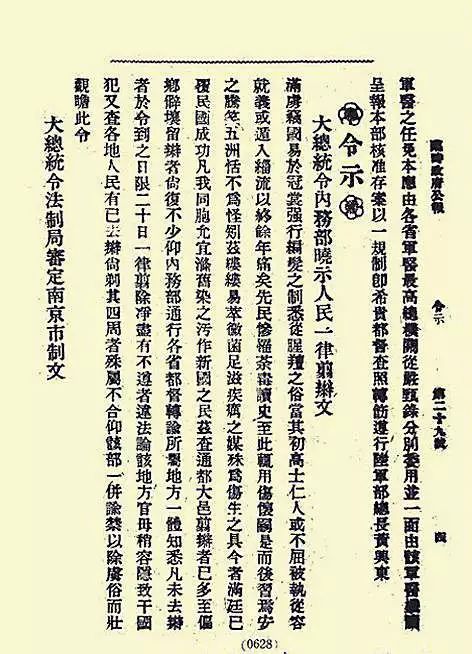

▲民国剪发令

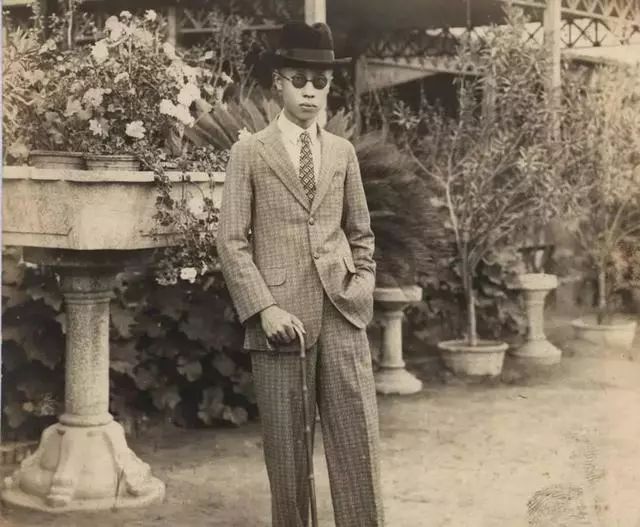

就连逊清政府的官吏也剪去辫子,而逊帝溥仪的剪辫行为,着实给了逊清皇室不小的震动。

《我的前半生》中记载:

“只因庄士敦讥笑说中国人的辫子是猪尾巴,我才把它剪掉了。从民国二年起,民国的内务部就几次给内务府来函,请紫禁城里也剪掉它,语气非常和婉,根本没提到我的头上以及大臣们的头上。

内务府用了不少理由去搪塞内务部,甚至辫子可做为识别进出宫门的标志,也成了一条理由。这件事拖了好几年,紫禁城内依旧是辫子世界。

现在经庄士敦一宣传,我首先剪了辫子。我这一剪,几天工夫千把条辫子全不见了,只有三位中国师傅和几个内务府大臣还保留着。因为我剪辫子,太妃们痛哭了几场,师傅们有好多天面色阴沉。”

▲溥仪发辫

逊帝溥仪在宫中剪去祖上留下的发辫,闹出了不小的风波。直到现在故宫还藏着这位末代皇帝当年所剪下的发辫。自此,受西方思想的影响,中国人的发辫得以彻底的革命。

给皇帝剃头

拖在男人脑后的那根长辫子,历经数200多年终于被短发替代,这一变化也推动了理发工具的变革。

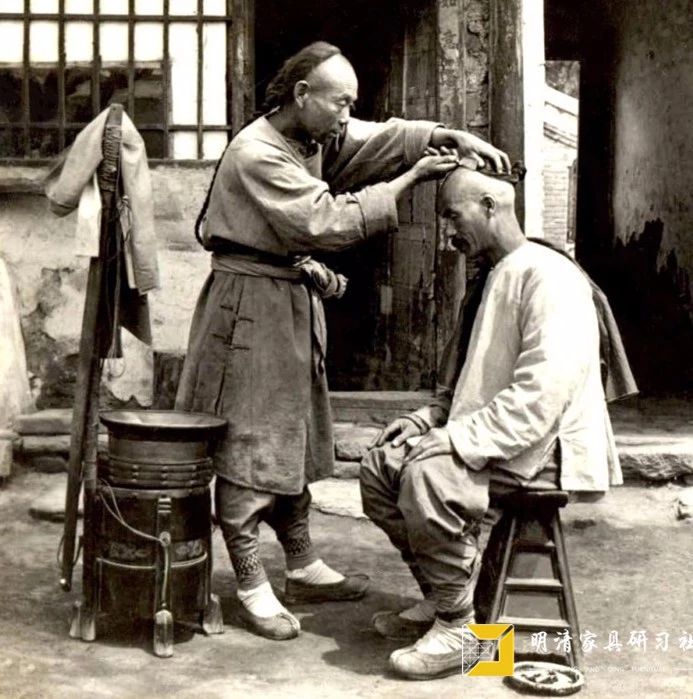

先前,皇帝理发事宜要讲究得多。从机构、技术,到理发用具,都是民间难以比拟的。清宫的敬事房下设按摩处,规模很大,有200来人。上管给皇上沭溶、剃头、修脚,下管给一般太监剃发。并且还要给太妃们按摩腰酸腿痛、筋骨不舒,太监们扭了骨,伤了筋,也由按摩处来治疗。

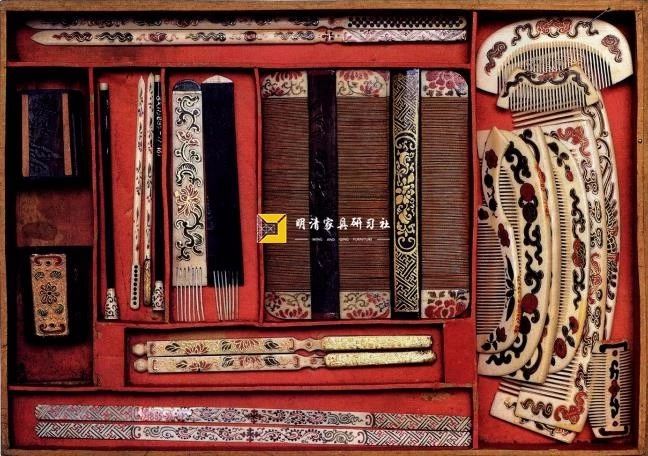

▲清晚期 象牙描金带彩什锦梳具(清宫旧藏)

皇上剃头有一定的日期,每月初一、十一、二十一,即每10天剃发一次。这些侍奉皇上的剃头匠们,为保证手不发颤,眼不发花,春冬时节在自己的胳膊和手臂上练。

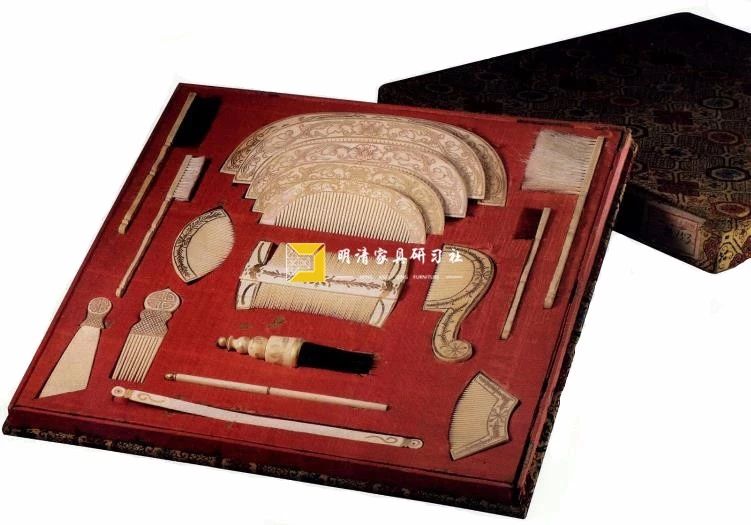

▲描金夔凤象牙梳具

右手持刀,把左臂上的汗毛全部刮光,日久天长,左臂的皮肤显得特别粗糙。夏秋时节,就在冬瓜皮上练。刚一下来的冬瓜蛋子,浑身是毛,用左手一托,右手去剃,两个手都不打颤,那真叫功夫。有时剃完一个冬瓜蛋子,满脸流汗。

▲各种尺寸的象牙把刷剃头刀

如此日积月累,练就了高超的技能:

给皇上剃头时,用右手持刀挨着皇上的头皮,不能用左手按皇上的任何部位;只能顺刮,不能逆剃;须屏住呼吸,不能向皇上头上喷秽气。这种单膀工作,左臂自然下垂的工作姿态,刀下不流一滴血的剃头方式,是在朝廷的清规戒律下练就的特别手艺。

皇帝用的理发工具,有玳瑁、黄杨木、枣木等不同质地的梳篦。其中最典型的是什锦梳具,为18件、27件不等。梳具中有牙刀、牙镊、牙针、圆刷、描眉笔、分头针等什件。

牙刀是皇帝梳头时,用于蘸刨花水压额前发的;

扁针用如分头针;

牙针是在皇帝入寝前,将发辫盘于头顶时固定;

牙镊则是皇帝续假发时的用具;

小梳具是用来梳胡须的。

▲镊子、刮痧板

皇帝用的什锦梳具,多以素色地描金花卉、夔凤刻花卉或画夔凤团寿字作装饰,色彩素雅而不失华贵,用料考究。牙刀以描金钩落的花边,弯曲而下,圆刷上描绘的金花,又透出几分西洋气息。

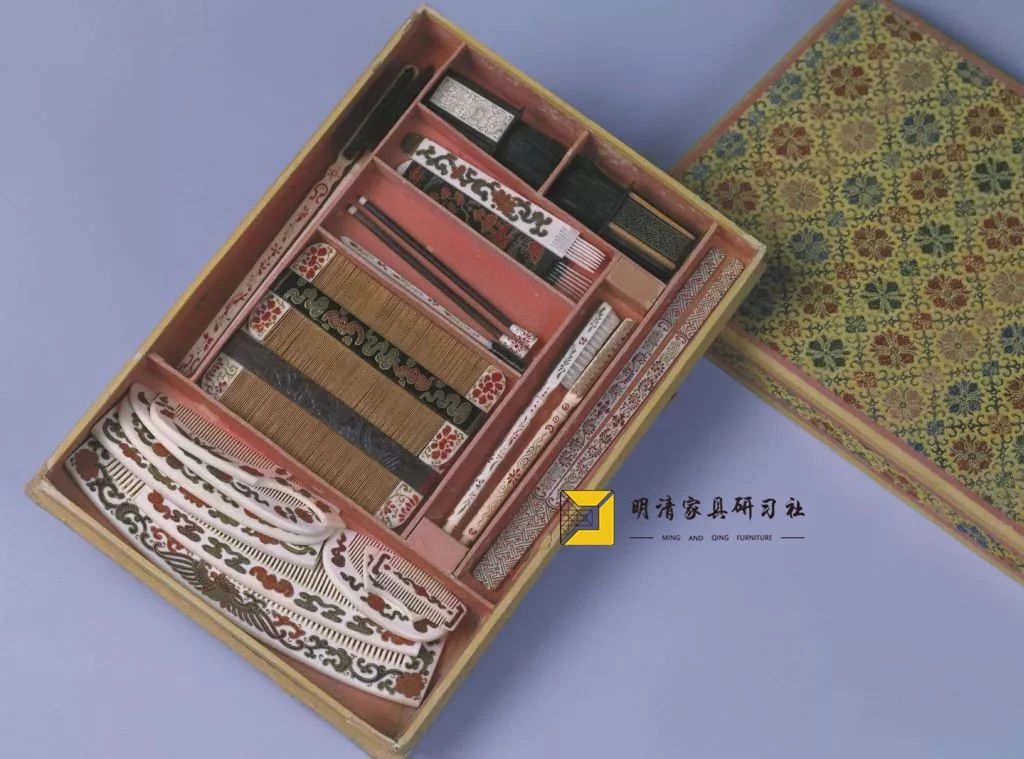

▲清晚期 描金夔龙凤象牙什锦梳具(清宫旧藏)

这与嘉庆,尤其是道光年间,大江南北兴起的崇洋之风当有一定的联系。当年,宫中敬事房下属的按摩处,就是凭借着这类什锦梳具,将端坐在宝座上的万岁爷,装扮得庄重得体、容光焕发的。

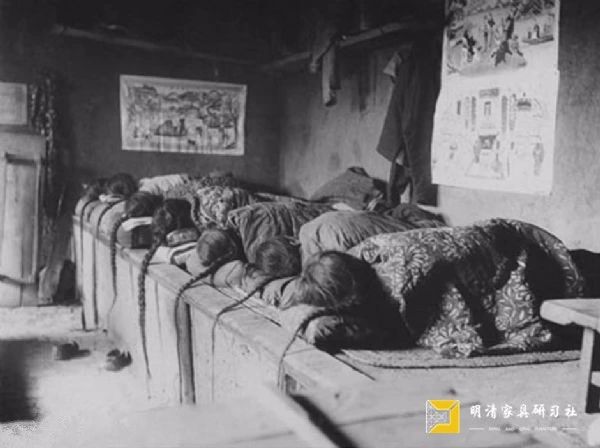

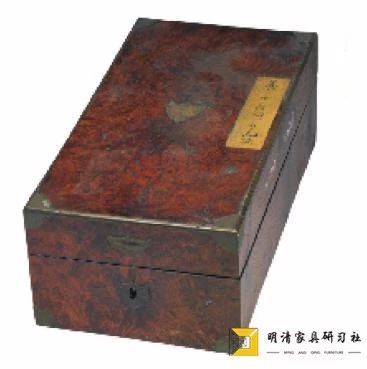

发式革新后,短发成为时尚,新式剃头工具也现身宫中。故宫博物院现藏有一套新式理发工具,是辛亥革命后溥仪小朝廷的遗存,共有大小工具26件。

▲理发工具盒

盒内分为三层,装有各种剃头用具,有以骨质为把柄的大刮刀、小刮刀、剪子、磨刀石、小锉、毛刷、粉盒、耳挖勺、眉笔、头油,还有犀牛角团寿字如意花蔓纹的刮痧板。

▲檀香油瓶

每一件都是那样精致小巧。为了适应短发的需要,这套发具明显的少了大、中型号的梳子,仅有小梳子。以前皇帝用大小不同的梳子是为了梳通长发,变成短发后,使用小梳子就足够了。

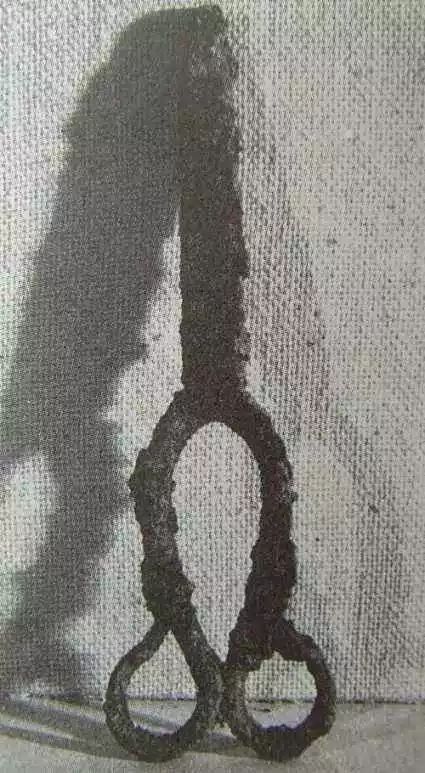

▲剪子和梳子(剃头必备工具)

▲木把磨刀皮板

为了剃好短发,大小刮刀及磨刀石容于理发盒内,这是皇家用整套梳装具的一大变化,由此也折射出清代的剃发风波与中国人的发式走向现代的历程。

从剃发工具看朝代变迁,一篇短文记往日时尚,拾起那些细微末节同你共享,希望能引起你的注意和思考,周末愉快!

- END -

家具 / 历史 / 文化 / 文博

▼

【提示】正大新闻版权归属正大所有,如有转载,请说明出处